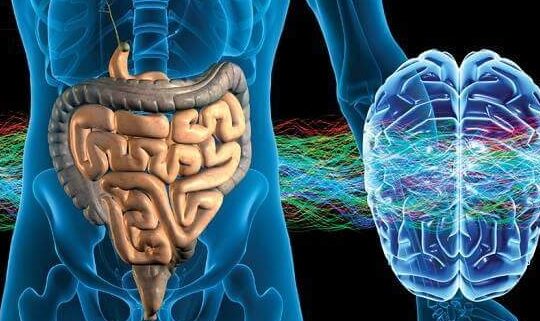

L’interesse per le specie officinali ha origini lontane e nasce dall’esistenza nell’istinto umano di trovare nella natura, attraverso erbe curative, il raggiungimento di uno stato di benessere psico-fisico.

Una volta l’approfondita conoscenza delle piante officinali caratterizzava la figura del raccoglitore come la medioevale figura dello speziale o del mago-guaritore o dello stregone dei popoli primitivi.

Lo stregone era considerato come un individuo dotato di straordinarie facoltà connesse con potenze superiori, capaci di scacciare dal corpo gli spiriti maligni; medicina e magia quindi erano strettamente collegate.

Infatti con le ricette mediche nei papiri si trovano esorcismi e formule propiziatorie per allontanare gli spiriti maligni.

Il fatto che alle piante officinali fossero apportati anche effetti magici portò alla credenza che le donne, grandi conoscitrici delle erbe e dei loro effetti sull’uomo, fossero streghe e questo scatenò vere e proprie persecuzioni.

Erbe e stregoneria

Le erbe, gli infusi, le tisane, i suffumigi, che tanto spazio terapeutico hanno riconquistato negli ultimi anni, vengono da lontano, dalle guaritrici che nel Medioevo erano considerate streghe.

Nell’antichità ci si rivolgeva a loro perché erano medichesse e farmaciste.

Possedevano una confidenza istintiva con la natura, erano raccoglitrici, guaritrici.

Dietro le leggende e le finzioni letterarie si nasconde tuttavia una storia anche tragica, un fenomeno che ha causato, tra la metà del trecento e la fine del settecento, moltissime vittime.

Secondo i miti più diffusi, le streghe, oltre alla loro predilezione per rospi, gufi e gatti neri e all’abilità di preparare pozioni, avevano la capacità di volare su manici di scopa, per recarsi ai Sabba.

Il Sabba era un convegno di streghe in presenza del demonio nelle notti di luna piena, durante il quale venivano compiute pratiche magiche, orge diaboliche e riti blasfemi, erano feste intrise di danze folli, musica, ebbrezza, riti sacri, magari le donne apparivano nude e in compagnia di qualche demone.

Attualmente, le moderne religioni della neostregoneria e del neopaganesimo indicano con “Sabba” un giorno nel quale i loro credenti si riuniscono per celebrare i riti tradizionali in onore delle antiche divinità.

In tempi di carestia, disastri naturali, epidemie, in tutta Europa c’era sempre qualcuno pronto a testimoniare che, prima di una sciagura, una o più donne erano state nei pressi dei campi mentre volavano o festeggiavano con strane danze, spiegazioni razionali per disgrazie incomprensibili, d’altra parte, scarseggiavano.

Era ben più facile individuare capri espiatori, per lo più donne del popolo, da accusare di stregoneria.

Secondo quanto emerge dai verbali dei processi per stregoneria, molte di loro confessavano poi di aver davvero volato a cavalcioni di una scopa o fatto incontri soprannaturali. Le dichiarazioni erano fatte spesso prima della tortura, quindi molto probabilmente in buona fede, non solo per cercare in extremis di salvarsi dal rogo.

La ragioni di questa ossessione e ondate di isteria di massa sono diverse, compresa una componente di discriminazione sessuale, infatti si occupavano di pratiche “magiche” anche gli uomini, ma raramente venivano incriminati.

Per capire da dove derivasse questa conoscenza occorre fare un salto indietro nel tempo. Tracce di credenze popolari in stregoneria e arti magiche si trovano in passato ben prima del tardo medioevo. In tutte le leggende delle civiltà più antiche abbondano simboli legati al sovrannaturale.

Ma è quando si è scatenata la grande caccia alle streghe con i relativi processi, a cavallo tra medioevo e rinascimento, che si sono plasmate le suggestioni più durature nella nostra cultura.

Il culto veniva tramandato per linea femminile, da madre in figlia, insieme alle conoscenze di tipo erboristico e alle pratiche rituali, considerate un segreto meraviglioso. La vita per una donna a quei tempi era molto dura, segnata dalla povertà, dal lavoro incessante e da una società profondamente maschilista; la possibilità di avere qualche ora di libertà in cui ballare, dare sfogo ai propri istinti, per poi risvegliarsi nel proprio letto poteva rappresentare la salvezza per le sofferenze quotidiane.

Profumi, erbari, opere e spezie

Delle piante si ottennero poi i profumi che, prima di diventare un’esigenza estetica nella cura della persona, venivano impiegati nei riti religiosi. Le fumigazioni erano prescrizioni medicamentose, i legni e le essenze balsamiche venivano posti sulle braci ardenti ed il malato si accostava al braciere per aspirarne i fumi.

Le essenze poi iniziarono ad essere impiegate nel culto dei morti, vennero infatti scoperte le proprietà antisettiche e antibatteriche che permettevano la tecnica dell’imbalsamazione.

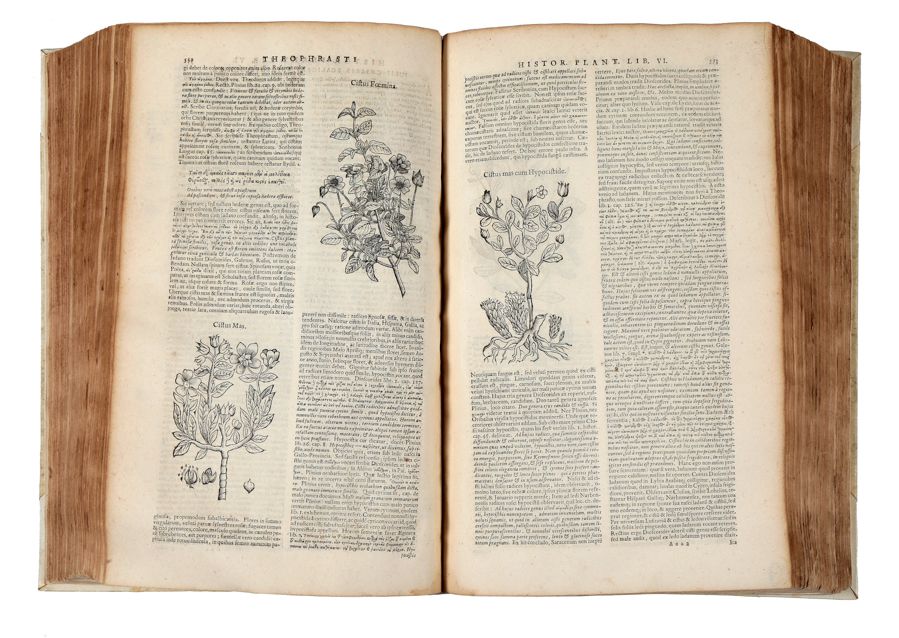

Le piante officinali venivano catalogate, descritte ed illustrate negli “erbari” che costituivano proprio dei trattati di botanica medica.

Già in India, 5000 anni fa, appariva un sistema di medicina preventiva chiamato Ayurveda che significa “scienza della vita” e il cui scopo era quello di determinare, modellare, estendere e controllare la nostra vita senza l’interferenza della malattia e della vecchiaia.

Il primo ad aver proposto una pubblicazione dei farmaci in base alla loro azione distinguendo ad esempio i lassativi, i diuretici, i febbrifughi etc. e classificando circa duecento specie medicinali in funzione della loro azione e della modalità di preparazione fu Ippocrate di Cos, nel V secolo a.C., che era il più grande dei medici greci dell’antichità.

Tra le prime opere di botanica farmaceutica spiccano l’Historia plantarum e De causis plantarum di Teofrasto, e il De materia medica di Dioscoride che elenca circa 500 droghe. All’epoca dei romani è da ricordare Galeno, per la sua grande conoscenza delle proprietà terapeutiche delle piante medicinali è considerato il fondatore della fisiologia sperimentale.

Nel medioevo grande importanza assunse la scuola salernitana, elevata poi da Federico II ad università per medici e farmacisti.

In passato furono molti gli “erbari” in cui erano descritte e catalogate piante di interesse medicinale, tra questi di particolare valore furono i “commentari” al libro di Dioscoride del botanico Pier Andrea Mattioli che, fino alla fine del XVII secolo, rappresentarono una delle opere fondamentali per farmacologi e botanici sistematici.

La scoperta dell’America ed i frequenti viaggi intercontinentali permisero di conoscere e introdurre nuove droghe. Dall’America furono introdotti il balsamo del Tolù e del Perù, il tabacco, la coca, il matè, la cascara, la vaniglia, il cacao etc…

Le spezie hanno coperto un ruolo importante nell’economia, erano considerate una merce rara e preziosa, ed erano oggetto di traffici e scambi commerciali.

Venivano prodotte in condizioni climatiche ed ambientali favorevoli e poi dopo interminabili viaggi arrivavano all’Europa in cui hanno alimentato una notevole attività commerciale.

Le spezie permisero di conservare più a lungo carne e pesci, e di mascherare i cattivi odori degli alimenti alterati, aspetto molto utile viste le scarse tecniche di lunga conservazione esistenti a quell’epoca.

La nascita dell'erboristeria

La grande conoscenza sull’uso delle piante officinali ha contribuito allo sviluppo dell’erboristeria.

Però solo a partire dal XIX secolo, grazie ai progressi della chimica, è stato possibile determinare i principi attivi e valutarne la vera efficacia su basi scientifiche.

L’idea che le droghe contenessero sostanze molto attive risale al passato ma solo le prime applicazioni degli arabi, con la distillazione, e le varie esperienze di Paracelso, medico e naturalista svizzero, e della sua scuola portarono alla preparazione dell’essenza dei farmaci.

Da qui una serie di studi permisero l’isolamento di molti principi attivi e nel 1821 il chimico Meissner propose il termine “alcaloide” per indicare i principi attivi di natura basica contenuti nei vegetali; con l’avanzare della chimica furono poi isolati dalle piante molti principi attivi, alcuni dei quali di notevole importanza.

La scoperta dei principi attivi ha favorito le ricerca della loro localizzazione nelle diverse parti della pianta, la definizione di tempo balsamico (periodo in cui la pianta è più ricca di principi attivi), e l’individuazione dei fattori agronomici ed ambientali che possono interferire su contenuto e sulla composizione dei principi attivi.

Il periodo più intenso dello studio farmacognostico delle piante medicinali è il XIX secolo, da qui è iniziata una crescente attenzione alla coltivazione per soddisfare tutte le richieste di un mercato erboristico sempre più esigente sulla qualità e sicurezza delle materie prime.

La crescente attenzione verso l’erboristeria salutare, che prevede interventi a base di fitoterapici per mantenere più a lungo la propria salute e il proprio benessere ha creato un crescente interesse per le colture officinali sia dal punto di vista farmaceutico che di integratori alimentari, ma anche di cosmetica e del settore agro-alimentare.